SPUがなりはじめた

- 2019/04/23 12:01

- カテゴリー:散財

さて,前回のSPUの話に続きです。

本来の正しいSPUとの付き合い方は,何事もお金でスパッと解決,でしょう。

ゼロバランスが取れないなら補助ウェイトを買う,オーバーハングが取れないならオルトフォンかSMEのトーンアームを買う,トーンアームがあわないならキャビネットを買う,キャビネットだけ買っても仕方がないからフォノモーターも買う,と言う具合にスマートに,素人がジタバタしないのが,とにかく正しいです。

しかし,私はお金もないし,ジタバタするのが楽しいので,周囲の視線など気にせず,頑張ってみます。

すでに,針圧の問題は暫定的にどうにかなる目処は立っているので,あとはオーバーハングです。もしかしたら,オーバーハングを調整する仕組みが,最新のSPUには入っているかも知れません。

・・・そんなこと,あるわけないです。SPUですよ,SPU。

とにかく,SPUをちょっと分解してみましょう。

SPUのシェルの裏側にある,白いカバーを外します。これがSPUらしさの1つで,これが使えないのは残念ですが,オーバーハングを変更すればどうしてもあきらめなければなりません。

思った以上に小さな,SPU本体が出てきました。

もともとG型のシェル(全然関係ないですが,私はGとはゴキブリのことだと思っています)は,ステップアップトランスも内蔵するためにこの大きさになったという経緯もあり,中は結構ゆったりしています。

さらに,カートリッジ本体を固定する2本のビスを外してみます。カートリッジの端子が弱いそうなので,変に曲げたりこじたりしないように気を付けます。

カートリッジをリードが付いたまま手前に起こすと,残念ながらオーバーハングを調整する仕組みは見当たりません。

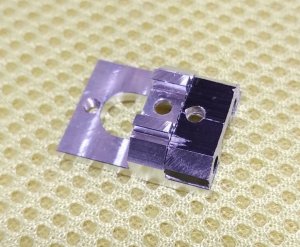

カートリッジとシェルの間には,アルミで出来た部品が挟まっています。どうもこれをうまく使えば,カートリッジの取付位置を調整することが出来そうです。

まずはこのアルミの部品を外して眺めてみます。そして,原状回復が出来るように,この部品そのものを削ったり穴を開けたりする加工はしないように,考えてみます。

どうやら,カートリッジとこの部品を固定するところはそのままにして,この部品とシェルを固定する部分を作ってくっつけるのが良さそうです。

なにで作ろうかな,プラスチックは嫌だし,金属は加工が大変だし・・そんなとき目に入ったのが,小型の放熱器でした。

アルミで加工がしやすく,大きさも手頃です。

ということで,のこぎりで切り出し,フィンをへし折って,ヤスリで削って穴を開け,接着剤で固定したのが,以下の写真です。作業は1時間ほどで,まさに朝ご飯の前に仕上げました。

実は,当初7mmコネクタ側に引っ込めるために,穴の位置を外側に開けていたのですが,シェルに収めるときにシェルの内側に干渉してしまい,うまく収まらなくなってしまいました。

ここで無理に削って収めると現状回復が出来なくなりますので,しばらく考えたあげく,苦し紛れに思いついたのが,作った部品をくるっと180度回転させて再接着し,穴の位置をずらしてしまうことでした。

結果,綺麗にシェルに収まったことと引き換えに,引っ込める長さは7mmから5mmと短くなって,オーバーハングは15mmから17mm程度になりました。実用上2mm程度の誤差は問題なく,気にするほどでもないのですが,オーバーハングゲージで確認するとやはり適正値からズレているのがよくわかり,モヤモヤします・・・

なお,最後の穴開けでセンターが出ず,接着する場所でごまかしたことは,ぜひ墓まで持っていきたいところです。

とまあ,ここまででうちのトーンアームにフィッティングを済ませたわけですが,シェルの下側にある白いカバーは,最初に述べたようにあきらめました。

カートリッジ本体を外に出す切り欠きがこのカバーにあいていることが理由で,取り付けるにはこの切り欠きを広げないといけなくなったからなのですが,カバーがないと見た目が今ひとつという大きな失点がある一方,カバーがない分軽くなるというメリットがあります。

閉じていないと性能が出ないと言う話もないだろうし,カバーは付けずにすませます。大事にしまっておきましょう。

さて,肝心の音出しです。

最初の印象は,凡庸だなあということです。内周での歪みも大きく,スクラッチノイズも大きめに聞こえます。楕円でこれ,オーバーハングを可能な限り調整してこれ,というのでは,結構がっかりします。

音そのものについても,DL-103やAT-F3/2に比べると,しなやかではありますが解像度が低く,悪くいえば大雑把な音です。

ただ,弦楽器は伸びやかですし,ボーカルも平面から出てくるのではなく,球形の物体から出てくる感じが出ています。

歪みが大きいのが気になりますが,概して滑らかで彩度は高く,解像度こそ低く線の細さは感じませんが,かといってエッジがぼやけているわけではありません。

MMカートリッジでは,楽器と楽器の間の隙間がぼんやりとしており,見通しが悪いわけですが,MCになるとこれがすっきり見通せるようになります。楽器の分離がいいと言うことは,位相特性が優秀だという事なんでしょう。

デジタル的とも言える切れ味のいいAT-F3/2に対して,まさにモニタ的ともいえる正直なDL-103,そしてSPU#1Eは滑らかで伸びやかで,細かい事を気にするなという大らかさや落ち着きも感じますが,大事な事はこの違いがMCカートリッジという共通の個性を保った上ではっきり表面化することです。いやはや,面白いものです。

MMカートリッジまで含めるとこれがまた大きく違ってきて,空気がヒンヤリとしているかボワーンと生暖かいか,彩度が高いか低いか,炎天下か室内か,食べ物の臭いがするかスタジオのかび臭い臭いがするか,演奏者がくっきり見えるかぼやーっと見えるか,床鳴りが聞こえるか聞こえないか,音が前に出るか他と並ぶか,中央の2mくらいに集まるか10mくらいに広がるか,など,もうとにかく違いが多くて困ります。

CDなどのデジタルオーディオの世界だと,違いは僅かで些細なものばかりですので,もうどうでもいいと思ってしまうのに,アナログだともう底なしです。

これは,良いことだといってしまうにはちょっと無理があり,同じソースを再生するのに環境でこれだけ違いが出るというこの事が,ソースを簡単に正しく再生できないという「バラツキ」が大きいことを示していて,その技術がコントロール仕切れていないことを我々に突きつけます。

そこを楽しみだ味わいだというのは,趣味ならそれでもいいのですが,技術としては未完成であって,コントロールしやすく再現性の高いデジタルの世界に移行したのは,当然の結果であるとつくづく思います。

話がちょっと逸れましたが,案外つまらないなあと思いながら我慢してSPU#1Eを聞き続けます。5時間ほど経過すると大分耳も慣れてきました。重心の低いしっかりとした骨格にふくよかでしっとりとした質感をまとった音が,しつこくない形で耳に入ってきます。

殊更,オリジナルのSPUを模したSPU#1Eをそれだけの理由で賞賛することはしませんので,私は現代的な音ではないと思いますし,LPレコードの溝に刻まれた情報を現代のカートリッジのように大量に吸い上げる能力を期待することは出来ません。そこは50年の技術の進歩を素直に評価したいところです。

果たしてSPU#1Eの音が,演奏者の聴いて欲しい音であるかどうかはわかりませんが,SPU#1の音がオリジナルSPUの音を尊重するものであるとするならば,SPUは丁寧に情報を拾い上げて磨き上げることをやっているカートリッジだと思います。

50年前,音響的な理論もまだ乏しく,解析できる測定器もなく,なにより膨大な演算パワーがほとんどない,技術者の勘と経験と個性が強く信じられていた時代において,SPUが1つの到達点として今も支持され尊敬されることに,私はとても納得するものがありました。

経験上,そのカートリッジの良さを知るには,その良さを知るきっかけとなったLPレコードに出会えるかどうかが鍵となります。SPU#1Eにそうしたソースとの出会いがあるか,私の興味はそこに移っています。

とても楽しい事です。

しかし,もうカートリッジはこれでおしまいでしょう。AT-33シリーズも試したいし,V15typeIIIやTypeVも試したい,最近話題の光電型も面白そうだし,きりがありません。

しかし,それらを「いいなあ」と思えるLPレコードに本当に出会えるのか,と聞かれればさっぱり自信がありません。その意味でも,もうここらへんで十分だと思うのです。