MZ-10と余った部品

- 2006/11/22 12:43

- カテゴリー:カメラに関する濃いはなし

MZといえば,むしろシャープのMZなわけですが,そんな特定の世代にしか分からない話はとりあえず置いといて,ペンタックスのMZシリーズです。

小型軽量を是とするペンタックスが,オートフォーカス一眼レフの時代にかつて一世を風靡したMシリーズを蘇らせた,といえるのがこのMZシリーズです。ちょうど1990年代の10年間がこの時代です。

といえば聞こえがいいのですが,実際の所ペンタックスが最も迷走した時代の産物だと私は思います。象徴的なのは種類はいろいろあっても基本的には同じコンポーネントの使い回しでどれも新規性がなく,その割には非常に優れたレンズが突然出てきたりして,とにかくボディとレンズのアンバランスが目につきました。

現在のペンタックスはK10Dが素晴らしいデジタル一眼に仕上がっており,K100Dと合わせて絶好調という感じで,ようやく優秀なレンズを生かすボディが登場したと,私も喜んでいます。

で,そのMZシリーズ,さすがに中古でも1万円以上で並べられているのは一部の機種のみで,後は軒並み数千円です。

私が見たMZ-10は,部品取りで1050円でした。部品取りですから,とにかく全く動かないのは当然のこととして,もしかしたら部品などが既に外されている可能性も高いので,基本的には修理をして使うという事は難しいと覚悟をせねばなりません。

ですが1050円ですからね。この時代のカメラを分解して勉強するという機会としては,安いと思って買って帰りました。

ミラーは上がったままで,いかにも壊れていますという風情ではありますが,外装の程度は良く,そんなにラフに使われていない感じです。ただストロボのポップアップ機構は壊れていました。

電源を入れてみると,ウーとしばらくうなって,うんともすんとも言わなくなります。モーターが回って表示が出てきて,以上を検出して勝手に停止するのですから,どうも電気系(特に修理の出来ないマイコン系)が壊れているわけではなさそうです。

早速分解を試みます。複雑な形状に折りたたまれているフレキシブル基板に,たくさんの配線がハンダ付けされていて,これらを外さない限り分解は先に進みません。

デジカメで配線の様子を撮影してから思い切って配線を外していきます。ビスを手当たり次第に外して,徐々に分解が進んでいきます。

ギアやリンクのジャムでミラーが上がったままになったりする一眼レフは結構多く,ビスをゆるめていくとさっと直ったりするものなのですが,このMZ-10はそういう問題ではなさそうです。

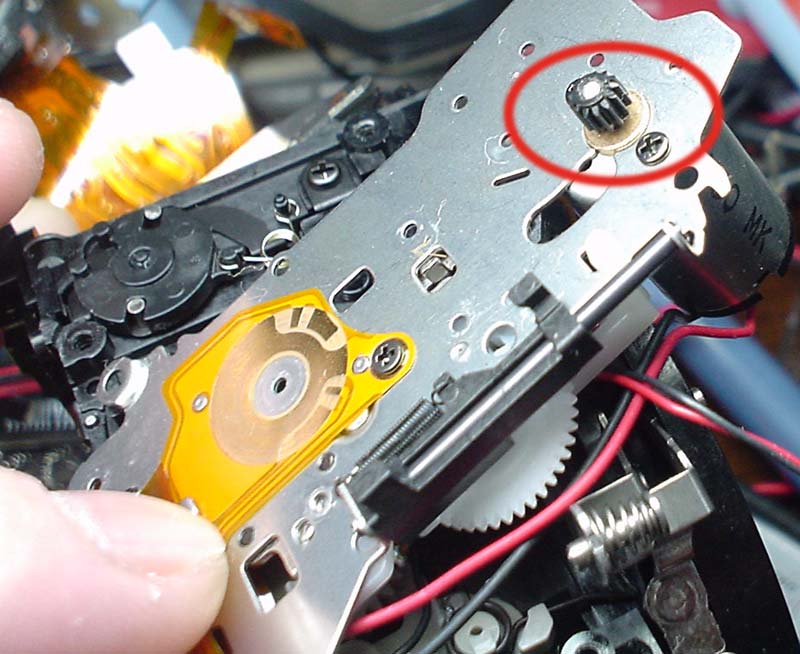

これはダメかもしれんねえ,と思いつつ,分解を中断して翌日のこと,MZ-50の応急処置方法を書いたサイトを見つけました。これによると,ミラー駆動とシャッターのチャージを行うモーターのピニオンギアが割れて動かなくなるのは,同じコンポーネントを流用するMZシリーズ全般に渡る持病なんだそうです。

もしかして,と思いミラーボックスの横のギアを外してみると,やっぱり私のピニオンギアも割れていました。

ストロボのポップアップ機構についても同じように持病の1つだそうで,その方も「設計不良ではないか」と疑ってらっしゃいました。無理もないですね。

修理方法を考えてみたのですが,一番いいのはギアの交換です。しかし同じピッチ,同じ歯数のピニオンギアを手に入れるのはちょっと無理でしょう。この方法は諦めました。

そこで半信半疑で行ったのが,接着剤による固定です。たぶんダメだろうなあと思いつつやってみたところ,意外に頑張っています。

ギアにモーターの軸を圧入してあるため,ギアが割れているとギアが広がってしまいます。そこでギアの内側を細いヤスリで削り,径を若干広げます。無理なくするするとシャフトに収まる程度に広げるのですが,広げすぎると取り返しがつかないので要注意です。

モーターのシャフトには瞬間接着剤をたっぷり塗り,慎重に穴を広げたギアを差し込みます。躊躇しながら差し込むと,途中で接着剤がかたまるので一気にいきます。

すかさずギアの割れ目をふさぐように指でギアをしばらく挟みます。こうしてシャフトにギアが強力に固定され,かつ割れ目もふさがります。

最後にカッターではみ出した接着剤を削って完成です。

こんな方法でもなかなかしっかり固定されていて,いずれまたダメになるとは思いますが,まあ応急処置としては十分でしょう。

すっかり気をよくした私は,このままギアを適当に組み込み,ミラーボックスを組み立ててから本体に取り付けました。

配線を元通り済ませて電源を入れると,とりあえずミラーはかしゃ,と規定の位置に戻ります。シャッターボタンを押すと,とりあえずミラーが上下して,シャッターが開閉しています。

おお,なんと直ったんではないのか!と喜んでいたのですが,シャッターをよくよく見てみると,半分くらいしか開いていません。失敗ですね。

基本的な動作はしているようですし,やっぱり電気系は問題なし。結局壊れていたのはピニオンギアだったということがわかったので,かなり気が楽になりました。

また分解して組み立て直しなのですが,この時考えた問題点は,

(1)シャッターをチャージせずに組み込んだため,ギアやカムにきちんとシャッターユニットのレバーが引っかかっていない。

(2)シャッターユニットにも問題があって,シャッターが半分しか開かないようになっている。

でした。実はミラーボックス横のギアを組み立てるときに,カムの位置が狂ってしまっていたからというのが原因だったのですが,その時の私は「一方方向に回転するモーターと,ギアの回転角検出用の接点があるので,適当に組んでも最初にきちんと初期位置に戻してくれる」と思いこんでいたので,これに気付くのは随分後になってしまいました。

(1)はとりあえず次の組み立ての時に注意するとして,問題はシャッターユニットです。ここがダメだといくら頑張っても直りませんから,とりあえずばらそうということになりました。

これが大失敗。

シャッター駆動用のバネがビヨーンと飛び出して,ようやくやってはいけないことをやってしまった事に気が付きます。元のように組み直しても,駆動用バネのテンションを正しく調整しないと,シャッター速度が出ません。

一応適当に組んでみたのですが,ユニットシャッターは組み込み前にバネのテンションまで調整をしてしまいます。実際,本体に組み込んでしまうともう調整は出来ません。困ったなあと思いつつ,思いつきで作った先日の幕速測定マシーンを使って,規定値である6.5msに調整を試みます。

先幕はこの速度になったのですが,後幕が合いません。目一杯調整用のギアを回しても速度が上がらないのです。

まあ,あまり厳密に考えても仕方がないので,とりあえず諦めて組み込みます。

しばらくユニットシャッターをいじって遊んり観察したりしたのですが,いやー,良くできていますね。ちょっと感心してしまいました。

それまでボディの一部として作り込まれていたシャッター機構を,ブロックとして独立させ1つの部品として扱えるようにし,しかもそれを専門のメーカーが大量生産することで劇的にコストを下げることが出来るというユニットシャッターの発明は,まさにカメラ王国日本が,大量に安い価格で世界中に一眼レフをばらまく事になる,その技術的な理由であったのだなと,しみじみ思いました。

それはまあいいとして,ミラーボックスのカムも慎重に組み合わせ,本体に組み込み,配線を戻します。電源を入れて見ますが,シャッターが動きっぱなしで全然止まりません。また失敗です。もう一度分解,カムをあわせてまた組み直して電源を入れてみても,今度は全く動かなかったりします。また失敗です。やっぱり素人が試行錯誤をしてもうまくいかないものです。

そうこうしているうちにフレキが弱ってきました。もうあと何回分解と組み立てを繰り返すことが出来るか,ちょっと疑問です。

怖くなったので,やはりここはサービスマニュアルに頼ることにしました。MZ-10そのもののものは見つからなかったのですが,MZ-10の廉価版であるMZ-50のものが見つかったので,これを参照します。

そうすると,苦労したカムの位置合わせ方がきちんと書かれています。

ギアのマークが向かい合うように合わせて組み込むのです。

この写真は実は間違いです。合わせるマークはこれではなく,グレーのギアの別のマークと合わせねばなりませんでした。この写真の状態で組み込むと,シャッターが開いたときに絞りが全開になってしまいます・・・・

間違いに気付く前に,絞り込みレバーを駆動するプラスチックをぽろっと折ってしまいました。ちょっとピンセットがあたっただけだったのですが,こんなに簡単に折れてしまうのだと,修理後に折れてしまったのではないかと思います。

経年変化はやむを得ないと思いますが,全身がプラスチックで出来たこの時代のカメラは,長く使えるかどうか,という点において,本当に心許ない存在であるといえると思います。

NikonFEの修理を済ませたばかりだったので,堅牢性のあまりの差に愕然としたのですが,FEとの比較は酷としても,同時代のF70なんかと比べてあまりにお粗末ではないかと,この時代のペンタックスの置かれた状況に,私は涙しました。

折れた部分はバネが引っかかっているので接着剤では全く歯が立ちません。そこでバネをハンダゴテで熱して部品に埋め込むことにしました。一応これでそれなりの強度が確保できたようです。

元通り組み直して配線を終了し,電源を入れてみます。うん,うまくいきました。

ところが,やはり1/1000秒が全然出ていません。1/500秒も怪しいくらいです。やむを得ず,ストロボのコンデンサを外して,先の細いピンセットで調整用ギアを強引に回すことにしました。

かなり根気のいる作業になったのですが,なんとか1/1000秒は確実,1/2000秒もこのくらいならまあいいか,というレベルに追い込むことが出来ました。

あとは外装をかぶせて出来上がりなのですが,その前にストロボのポップアップ機能を修理しないといけません。スプリングを引っかけてある爪がやっぱり割れてしまっているのですが,このスプリングが結構強いものなので,爪の修復はそれなりの強度を持ったものにしなければまずいです。

0.3mm程度の金属線を曲げて,コの字にします。これを熱を加えながら折れた部分に差し込みます。冷えるとスプリングの一端を挟み込むような形でコの字の金属線をもう1つ埋め込み,最後に金属線をハンダで固定し,スプリングが外れないようにします。

ちょっとスプリングの取り付け角が浅かったせいで,ポップアップの力が弱いようですが,一応使えるレベルになりました。

外装をぱぱっとはめ込み,あのバラバラだったMZ-10が元の通りになって机の上に現れました。完成してみるとあっけないなあと思います。

気になっていた幕速の測定をします。先幕が5.26ms,後幕が6.3msでした。先幕が速すぎるのですが,後幕はこんなもんでしょう。先幕が速いということは高速側のシャッター速度が遅くなると言うことになるのですが,オシロスコープでシャッター速度を見ているとそういう傾向はあるようです。1/2000秒は実用にならないのではないかと思います。

それはまあ次にばらすときに調整をするとして,ダミーフィルムを入れて巻き上げのチェックです。一応コマは送られているようですし,撮影が終わると巻戻しも行われます。ここは問題なしですね。

ストロボの発光も大丈夫,露出計も狂っていません。基本的な撮影機能には支障はなさそうです。

さて,テスト用にとズームレンズ「FA28-80」を1000円で買ってきました。このレンズ,実はバルサム切れで売られていたのですが,ぱっと見るとカビはなさそうで,単なるバルサム切れならテスト用には使えるかと買ってきました。

ところが,光にかざすと中玉が派手に曇っています。泡というか,水滴のようなものもいっぱいあって,これではソフトフォーカスレンズになってしまいそうです。

私の知っているバルサム切れというのは,貼り合わせ面に隙間が出来て,そこにニュートンリングのような虹色の縞模様が見えるものですから,この泡みたいなものは拭き取れるのではないかと安易に考えて,とりあえずばらしてみることにしました。

失敗だったのは,バラす前にAFのテストやプログラムモードのテストをしておくべきだった,ということです。

ばらしてみたのですが,前群は簡単に外れましたが,曇りのある後群は外れません。非常に複雑な構造の鏡筒のを徹底的にばらして行くうち,これはもう元通りに組み立てるのは無理だと感じました。結局行き詰まってしまい,あきらめの気持ちで後群の周りにあるプラスチックのカバーを引っ張ると,ぱちっと音がして簡単に外れました。

ここまでばらさなくても,引っ張れば簡単に外れたと知って,私はとてもがっかりしました。こうなるとあとは後群を指でつまんで回すだけで,単単に外れてくれます。

しかし,残念なことに,曇りのある場所は後群の内部でした。レンズを外そうと頑張ったのですが,どこをどう見てもばらせるような仕組みはありません。

結論は,この群一体で,貼り合わせレンズになっているだろうということと,そして貼り合わせに使われているバルサムが剥がれてしまっているということでした。

そしてこのまま,このレンズは廃棄となります。せめてAFのテストくらいはしておけば良かったと,後悔しても始まりません。それにしても,バルサム切れといっても,いろいろあるんだなあという勉強と,90年代のズームレンズは不用意に分解したらダメだという事を学んだ2時間でした。(ちなみにこのレンズ,あちこちに分解痕がありました。いつものカメラ屋のオヤジが分解を試みたか,前のオーナーが挑戦したか分かりませんが,途中から分解痕が見られなくなったので,この方はそこで諦めて引き返したのでしょう。)

気を取り直して,買ってきたマウントアダプターKを使い,SuperTakumar55mm/F1.8を取り付けたのが,一番上の写真です。この時代のレンズですからちょっとデザインが不釣り合いな気がしなくもないですが,なかなか格好がいいです。

ようやく一仕事終わったなあと喜んで,ふと机の上を見てみると,なにやらプラスチックの部品が1つ,長めのスプリングが1つ,そしてビスが1本残っています・・・うーん,これは一体どこに・・・

なかなか初心者の域を抜け出せません。